Exposition aux risques

Sources et niveaux d’exposition

Il y a trois sources principales d’exposition :

- naturelle ;

- industrielle ou médicale ;

- environnementale du fait des activités humaines impliquant la radioactivité.

Sont présentés ci-après quelques ordres de grandeurs de niveaux d’exposition couramment rencontrés, dans la vie courante ou en milieu professionnel.

|

Quelques niveaux d’exposition rencontrés dans la vie courante |

|||

|---|---|---|---|

|

Niveau d’exposition |

Nature de l’exposition |

||

|

Doses efficaces en millisievert (mSv) |

0,058 mSv |

Radiographie du thorax (exposition du patient)* | |

|

0,08 mSv |

Trajet Paris-New York en avion aller-retour** | ||

|

1,46 mSv |

Exposition moyenne annuelle des travailleurs du domaine du nucléaire*** | ||

|

1,5 mSv |

Actes d’imagerie médicale diagnostique (exposition moyenne annuelle de la population française)* |

||

|

2,18 mSv |

Rayonnement cosmique (exposition moyenne annuelle du personnel navigant de l’aviation civile)*** |

||

|

3 mSv |

Radioactivité naturelle (exposition moyenne annuelle de la population française)** |

||

* Bilan sur l’exposition de la population aux rayonnements ionisants due aux actes d’imagerie médicale diagnostique réalisés en France en 2017 par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

** Bilan 2014-2019 sur l’exposition de la population française aux rayonnements ionisants de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

*** Bilan 2019 de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France.

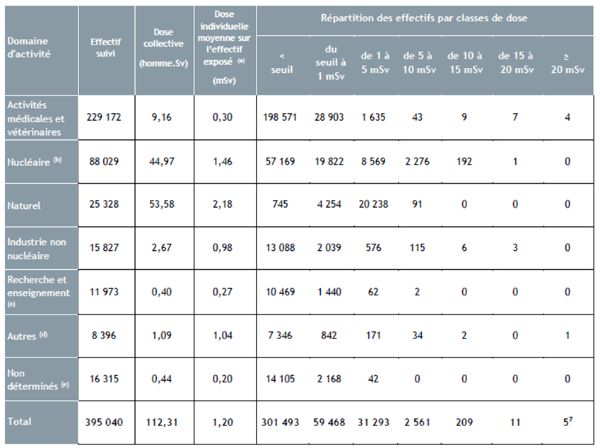

Niveaux d’exposition externe rencontrés en milieu professionnel

Corps entier

D’après les données de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN, 2020, expositions 2019)

Doses efficaces mesurées par des dosimètres individuels portés au niveau de la poitrine

© B. Fournier/INRS

(a) Dose individuelle moyenne = dose collective / nombre de travailleurs dont la dose est supérieure au seuil d’enregistrement. Les seuils sont précisés dans le tableau 36 en fonction des organismes de dosimétrie. (b) Le domaine nucléaire inclut également le transport de matières radioactives lié à ce domaine. (c) Le domaine de la recherche et de l’enseignement inclut la recherche médicale, les activités au sein des installations de recherche liées au nucléaire, la recherche (autre que médicale et nucléaire) et l’enseignement. (d) La catégorie « Autres » regroupe les secteurs d’activité suivants : la gestion des situations de crise, l’inspection et le contrôle, les activités à l’étranger, les activités de transport de sources dont l’utilisation n’est pas précisée, ainsi que les activités non classées d’après la nomenclature. Le secteur des activités à l’étranger n’est encore que peu identifié en termes de classification des travailleurs. (e) La catégorie du domaine d’activité « Non déterminé » regroupe les travailleurs dont le secteur d’activité n’a pas été renseigné par le correspondant de l’employeur pour Siseri (CES) et n’a pu être consolidé lors de l’établissement du bilan.

Extrémités

L’effectif suivi pour une exposition des extrémités (28 623 travailleurs) représente 7 % de l’effectif global suivi. La majorité provient du domaine médical (15 158 travailleurs), ainsi que du domaine nucléaire (7 154 travailleurs). Un cas de dépassement de la valeur limite réglementaire (500 mSv) a été enregistré en 2019 dans le domaine médical avec 552 mSv.

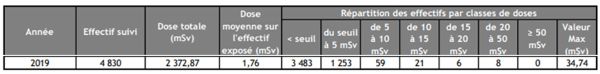

Cristallin

La surveillance dosimétrique du cristallin a concerné 4 830 travailleurs en 2019. L’effectif suivi se trouve essentiellement dans le domaine des activités médicales et vétérinaires (84 %) et, dans une moindre mesure, le domaine nucléaire (12 %).

8 travailleurs ont reçu une dose comprise entre 20 et 50 mSv. À noter qu’à compter du 1er juillet 2023, la valeur limite d’exposition pour le cristallin sera de 20 mSv sur 12 mois consécutifs.

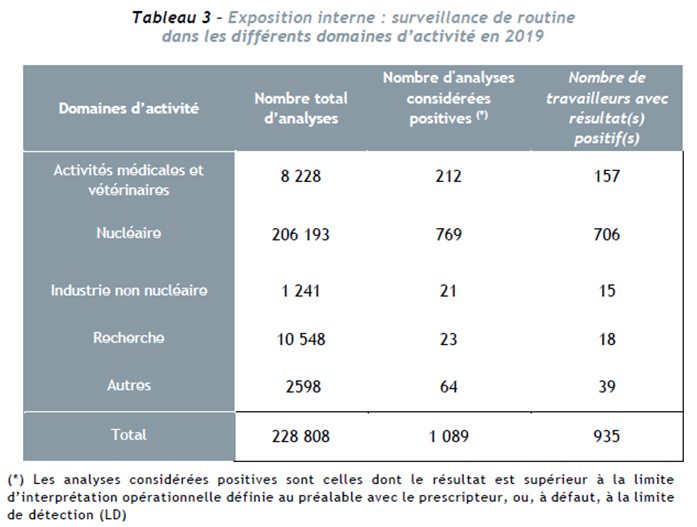

Niveaux d’exposition interne rencontrés en milieu professionnel

Surveillance de routine

La surveillance de routine concerne les travailleurs dans les conditions normales de travail.

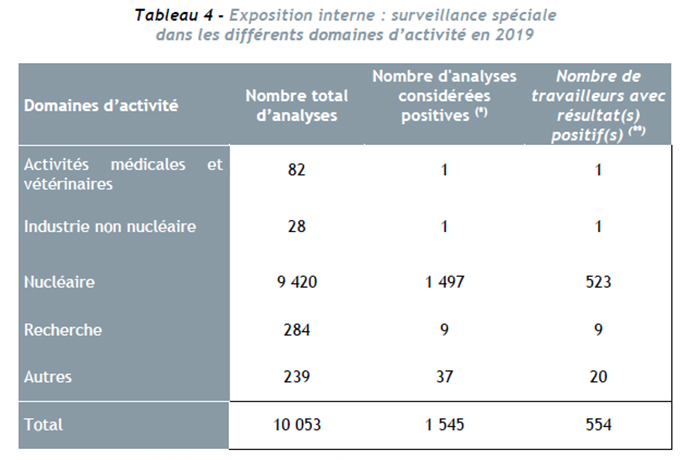

Surveillance spéciale

Une surveillance spéciale est indiquée lorsqu’un événement particulier, avec suspicion de contamination, survient au cours des activités.

(*) Les analyses considérées positives sont celles dont le résultat est supérieur à la limite d’interprétation opérationnelle définie au préalable avec le prescripteur, ou, à défaut, à la limite de détection (LD). (**) Colonne en italique : le nombre de travailleurs est donné à titre indicatif

Ces ordres de grandeur, donnés pour situer les principaux niveaux d’exposition rencontrés, doivent être mis en perspective avec les valeurs limites d’exposition fixées par la réglementation française.

|

VALEURS Limites d’exposition aux rayonnements ionisants, en dose efficace |

|

|---|---|

|

Domaine d’application |

Limite |

|

Public |

1 mSv/an * |

|

Professionnel (travailleurs exposés) |

20 mSv sur 12 mois consécutifs** |

* Cette limite réglementaire concerne les expositions de la population générale liées aux activités humaines mettant en œuvre des rayonnements ionisants.

** Voir chapitre Réglementation et démarche de prévention.

Exposition naturelle

L’irradiation naturelle externe trouve son origine dans le rayonnement cosmique (résultant de l’interaction de particules chargées de haute énergie provenant du soleil et des étoiles avec les atomes de l’atmosphère) et le rayonnement tellurique (lié aux radionucléides présents dans la croûte terrestre).

L’exposition au rayonnement cosmique augmente avec l’altitude. En France, elle varie de 0,30 mSv/an à 1,1 mSv/an au niveau du sol et représente en moyenne à 0,31 mSv/an par habitant.

L’exposition au rayonnement tellurique est surtout liée à la présence d’uranium et de thorium dans le sol. En France, elle varie de 0,3 à 2 mSv par an (avec une moyenne de 0,63 mSv). Elle dépend de la teneur en uranium naturel des formations géologiques.

L’exposition interne d’origine naturelle est due au radon présent dans l’air inspiré, ainsi qu’aux radionucléides présents en petite quantité dans les aliments, le tabac et les eaux de boisson.

L’irradiation naturelle totale est variable selon la localisation géographique. En France, elle est estimée à 3 mSv par an et par habitant.

|

Radon EN MILIEU de travail |

|---|

|

Depuis le 1er juillet 2018, l’employeur doit évaluer les risques liés au radon sur le lieu de travail. Pour les locaux de travail situés en rez-de-chaussée et sous-sol de bâtiments, l’évaluation repose notamment sur la cartographie des zones à potentiel radon.

Dans les lieux spécifiques (galeries souterraines, grottes, ouvrages d’art enterrés ou semi-enterrés, caves agricoles…), l’évaluation repose essentiellement sur l’efficacité du renouvellement de l’air. Pour en savoir plus, voir le dossier Radon en milieu de travail. |

Exposition professionnelle

Le secteur médical a été historiquement le premier à utiliser couramment des rayonnements ionisants (radiodiagnostic, radiothérapie). Aujourd’hui, les rayonnements ionisants sont également utilisés dans l’industrie et la recherche.

Exemples d’applications : radiographie, analyse et contrôle, jauges et traceurs, stérilisation par irradiation, conservation des aliments, chimie sous rayonnement, détection de masses métalliques dans les aéroports, etc.

© G.J.Plisson / INRS / 2021

Dans l’industrie, les sources de rayonnements ionisants trouvent de nombreuses applications. Ici, un appareil de gammagraphie utilisé pour la vérification des soudures métalliques.

| Sources de rayonnements ionisants : caractéristiques et utilisations | |||

|---|---|---|---|

|

Types de sources |

Caractéristiques |

Exemples d’utilisations |

Principaux CONTEXTES d’exposition |

|

Sources scellées |

Constituées de substances radioactives scellées dans une enveloppe inactive qui empêche leur dispersion dans les conditions normales d’utilisation |

- Jauges d’épaisseurs (ß, γ) |

- Appareils défectueux |

|

Sources non scellées |

Constituées de substances radioactives (solides, liquides ou gazeuses) contenues dans des enveloppes non étanches et présentant un risque de dissémination dans des conditions normales d’utilisation |

- Traceurs industriels |

Projection directe :

|

|

Appareils électriques générateurs X et accélérateurs de particules |

Produisent un rayonnement par des procédés physiques (tels les tubes radiogènes ou les accélérateurs de particules) |

- Radiologie industrielle et médicale (X) |

Mêmes circonstances que les sources scellées, mais il n'y a pas de risque d'exposition si l’appareil n'est pas en fonctionnement Possible activation des matériaux |

Pour en savoir plus

-

Ressources INRS

-

Fiche 05/2013 | ED 4440

Retrait des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation (DFCI)

-

Fiche 01/2024 | ED 4441

-

Fiche 06/2014 | ED 4442

Equipements de contrôle qualité par rayons X dans l'industrie

-

Fiche 06/2024 | ED 4443

Installations de contrôle des bagages / colis par rayonnements x

-

-

Liens utiles

Sites d’organismes français

- Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

- Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

- Légifrance

- Société française de radioprotection (SFRP)

- Retours d'expériences sur les incidents radiologiques (Relir)

Sites d’organismes internationaux

-

Autres références bibliographiques

- Exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France. Bilan 2012, Rapport PRP-HOM / 2013-008, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 2012, 104 p.

Rapport téléchargeable sur le site de l'IRSN : www.siseri.irsn.fr - Delacroix D., Guerre J.-P., Leblanc P., Guide pratique. Radionucléides et radioprotection. Manuel pour la manipulation de substances radioactives dans les laboratoires de faible et moyenne activité, 4e édition mise à jour, EDP Sciences, 2004, 262 p. (édité en collaboration avec le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), la Société française de radioprotection (SFRP) et la revue Radioprotection).

- Gambini D.-J., Granier R., Boissière G., Manuel pratique de radioprotection, 3e édition, Technique et documentation Lavoisier, 2007, 666 p.

- Norme française homologuée NF X08-003 : « Symboles graphiques et pictogrammes. Couleurs et signaux de sécurité », Association française de normalisation (Afnor), 1994 (erratum de mars 1995).

- Norme française homologuée NF M 60-101 : « Signalisation des rayonnements ionisants. Schéma de base », Association française de normalisation (Afnor), 1972.

- Exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France. Bilan 2012, Rapport PRP-HOM / 2013-008, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 2012, 104 p.