Effets sur la santé

Effets biologiques d’une exposition

Le transfert d’énergie des rayonnements ionisants à la matière vivante est responsable des effets biologiques de ces rayonnements. L’ionisation consécutive à ce transfert d’énergie affecte les cellules des tissus ou des organes exposés, de sorte que les processus biologiques des cellules sont perturbés. Cela peut conduire à :

- la modification des propriétés chimiques des molécules (par exemple consécutivement à la radiolyse de l’eau). Certains constituants de la cellule ne peuvent alors plus jouer leur rôle ;

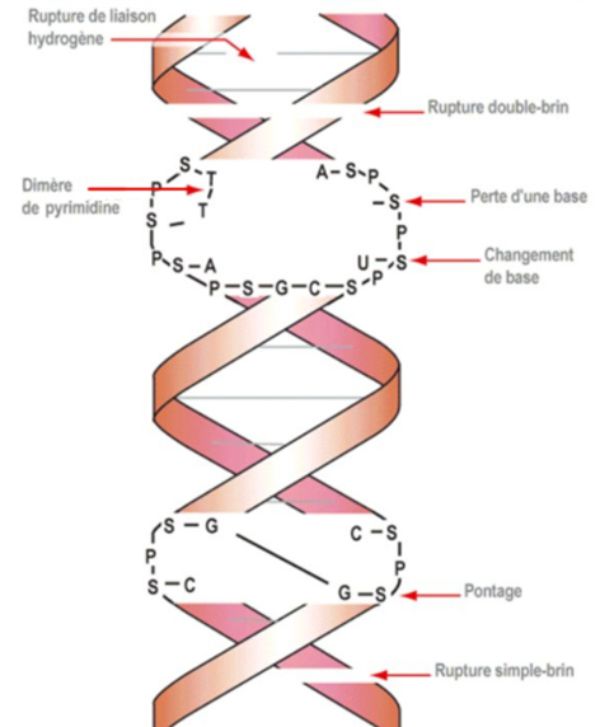

- l’altération de l’ADN, qui a un rôle de « chef d’orchestre » dans la vie cellulaire.

Ces lésions de l’ADN sont de plusieurs types, essentiellement des cassures simple-brin et double-brin.

Un système de réparation enzymatique dans la cellule permet de réparer rapidement les cassures simple-brin. Dans d’autres cas, la réparation peut être absente, incomplète ou fautive, ce qui peut entraîner ou favoriser le développement d’un cancer.

Des lésions d’ADN non ou mal réparées peuvent, dans d’autres cas, empêcher la reproduction cellulaire ou entraîner la mort de la cellule. Cette mortalité cellulaire est liée à l’importance de l’irradiation : le nombre de cellules tuées est directement proportionnel à la dose reçue par la matière vivante.

La nature et l’importance des lésions cellulaires, pour une même dose d’exposition, dépendent des facteurs suivants :

- nature et énergie des rayonnements ;

- mode d’exposition (externe ou interne) ;

- exposition locale ou globale de l’organisme ;

- débit de la dose reçue (une même dose reçue en peu de temps est plus nocive que si elle est étalée dans le temps) ;

- certains facteurs chimiques ou physiques influant sur la sensibilité cellulaire (température, présence d’oxygène…) ;

- type des cellules exposées : les cellules qui ont un potentiel de multiplication important (dites « souches », telles les cellules de la moelle osseuse) sont plus radiosensibles.

Effets sur la santé

Les effets des rayonnements ionisants sur l’organisme sont de deux types :

- les effets à court terme, dits déterministes ou réactions tissulaires, liés directement aux lésions cellulaires et pour lesquels un seuil d’apparition a été défini. Ils se manifestent généralement de quelques jours à quelques semaines après l'exposition ;

- les effets à long terme et aléatoires (ou stochastiques) : cancers et anomalies génétiques. Ils se manifestent généralement plusieurs années après l’exposition.

Les effets déterministes apparaissent à partir de 0,15 gray (Gy). En revanche, il n’a pas été possible de mettre en évidence l’existence d’un seuil pour les effets aléatoires. Ces derniers sont donc considérés comme sans seuil.

Effets déterministes ou réactions tissulaires

À partir d’un certain seuil, exprimé en dose absorbée, apparaissent des effets pathologiques directement liés aux lésions cellulaires. On distingue les effets liés à une irradiation partielle ou globale.

Les tissus et organes les plus radiosensibles sont les organes reproducteurs, la moelle osseuse (formation des cellules sanguines), le cristallin, la peau. Une irradiation cutanée localisée peut entraîner par exemple, selon les doses, une brûlure, une ulcération ou une nécrose.

En cas d’irradiation globale du corps humain, le pronostic vital est lié à l’importance de l’atteinte des tissus (moelle osseuse, tube digestif, système nerveux central). Une exposition aiguë uniforme du corps entier entraine le décès dans 1 cas sur 2 à partir de 4 Gy en l’absence de traitement.

|

EFFETS DÉTERMINISTES ET DOSES SEUILS POUR UNE EXPOSITION UNIQUE BRÈVE |

|

|---|---|

|

Effets déterministes ou réactions tissulaires |

Dose d’irradiation |

|

Diminution temporaire des spermatozoïdes |

0,15 Gy |

|

Atteinte oculaire : opacités du cristallin |

0,5 Gy |

|

Diminution temporaire des leucocytes (globules blancs) |

1 Gy |

|

Stérilité féminine |

2,5 Gy |

|

Stérilité masculine définitive |

3,5 Gy |

|

Atteinte gastro-intestinale |

5 Gy |

| Décès par atteinte du système nerveux |

15 Gy |

Effets aléatoires (ou stochastiques)

Ces effets peuvent survenir de façon aléatoire au sein d’une population ayant subi une exposition identique et sans qu’un seuil ait pu être vraiment défini. Ce sont les cancers et les anomalies génétiques héréditaires.

Les facteurs favorisant l’apparition d’un cancer ne sont pas toujours faciles à mettre en évidence.

La surveillance des survivants des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki conclut à une augmentation de risque de cancer à partir d’une dose estimée à environ 100 millisieverts (mSv).

D’autre part, les études épidémiologiques portant sur des enfants traités par radiothérapie ont mis en évidence une augmentation du risque de cancer thyroïdien à partir d’une dose équivalente de 100 mSv.

Par prudence, on considère que toute dose, aussi faible soit-elle, peut entraîner un risque accru de cancer. C’est l’hypothèse « d’absence de seuil ». Le délai de survenue d’un cancer se compte en années.

Les mutations génétiques transmises à la descendance après irradiation n’ont été mises en évidence qu’expérimentalement, sur la mouche et la souris. Les études épidémiologiques n’ont pas permis de mettre en évidence de manière certaine une augmentation des effets génétiques dans la descendance des populations humaines irradiées.

Aucune étude épidémiologique n’a permis de mettre en évidence une augmentation significative de la fréquence des cancers ou des maladies héréditaires chez les personnes exposées à une irradiation naturelle élevée.

Cas particulier : exposition de l'enfant à naître

Exposition aux rayonnements ionisants de l’embryon ou du fœtus : état des connaissances

La sensibilité de l’embryon et du fœtus existe durant toute la période de grossesse à des degrés variables. On admet généralement que le risque est négligeable pour une dose inférieure à environ 100 milligrays (mGy). Il existe un risque d’atteinte du système nerveux central à partir de la huitième semaine.

Pour une dose à partir de 100 mGy, un avis médical spécialisé est indiqué.

Ces niveaux de dose peuvent être mis en perspective avec le niveau de 1 mSv, limite d’exposition de l’enfant à naître, de la déclaration de grossesse à l’accouchement, imposée par la réglementation.

Maladies professionnelles

Les affections provoquées par les expositions professionnelles aux rayonnements ionisants sont couvertes par les tableaux des maladies professionnelles n° 6 (régime général de la Sécurité sociale) et n° 20 (régime agricole).

Pour en savoir plus

-

Ressources INRS

-

Fiche 05/2013 | ED 4440

Retrait des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation (DFCI)

-

Fiche 01/2024 | ED 4441

-

Fiche 06/2014 | ED 4442

Equipements de contrôle qualité par rayons X dans l'industrie

-

Fiche 06/2024 | ED 4443

Installations de contrôle des bagages / colis par rayonnements x

-

-

Liens utiles

Sites d’organismes français

- Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

- Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

- Légifrance

- Société française de radioprotection (SFRP)

- Retours d'expériences sur les incidents radiologiques (Relir)

Sites d’organismes internationaux

-

Autres références bibliographiques

- Exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France. Bilan 2012, Rapport PRP-HOM / 2013-008, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 2012, 104 p.

Rapport téléchargeable sur le site de l'IRSN : www.siseri.irsn.fr - Delacroix D., Guerre J.-P., Leblanc P., Guide pratique. Radionucléides et radioprotection. Manuel pour la manipulation de substances radioactives dans les laboratoires de faible et moyenne activité, 4e édition mise à jour, EDP Sciences, 2004, 262 p. (édité en collaboration avec le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), la Société française de radioprotection (SFRP) et la revue Radioprotection).

- Gambini D.-J., Granier R., Boissière G., Manuel pratique de radioprotection, 3e édition, Technique et documentation Lavoisier, 2007, 666 p.

- Norme française homologuée NF X08-003 : « Symboles graphiques et pictogrammes. Couleurs et signaux de sécurité », Association française de normalisation (Afnor), 1994 (erratum de mars 1995).

- Norme française homologuée NF M 60-101 : « Signalisation des rayonnements ionisants. Schéma de base », Association française de normalisation (Afnor), 1972.

- Exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France. Bilan 2012, Rapport PRP-HOM / 2013-008, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 2012, 104 p.